Bスポット療法(EAT)大阪市城東区松谷クリニック

Bスポット治療(EAT)とは

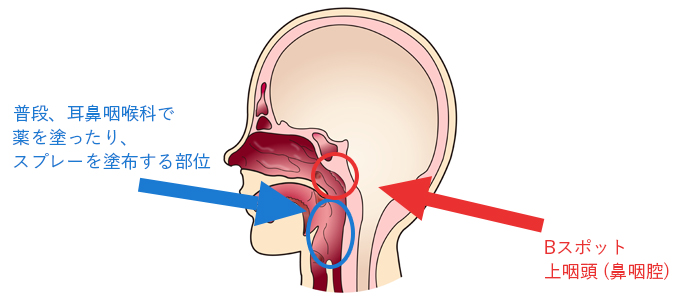

Bスポット療法とは、上咽頭(別名:鼻咽腔)と呼ばれる部位(鼻の奥にある口蓋垂(通称のどちんこ)の後ろの部分にあります)に塩化亜鉛と言われる消炎剤を塗布する治療法のことです。Bスポット療法の「B」は、Biinku(鼻咽腔)の頭文字になります。

患者さんが「のどが痛い」と言われる時に耳鼻咽喉科のドクターがスプレーでお薬をかける部位ではなく、それよりも少し上の部位(のどちんこの裏をイメージしていただくとわかりやすいかもしれません)をBスポットと言います。

近年、この治療は上咽頭擦過治療(Epipharyngeal Abrasive Therapy )(EAT:イート)と名称が統一され、Bスポット療法と呼ばれる場合やEAT(イート)と呼ばれることがありますが同じ治療法になります。なお、最近ではコロナ後遺症への効果も期待がされています。

以前は、喉の違和感や後鼻漏などの症状は、生命に大きな影響を与えないため軽視されてきましたが、人によっては長い間、不快な症状に悩まされている方もおられます。様々な医療機関や診療科目にかかっても上咽頭炎の診断がされず「検査で異常がないから経過を見てください」と言われてきた方も多いのではないでしょうか。

そういった方々の中に上咽頭炎の患者さんも少なからず含まれており、当院で上咽頭炎の診断のもと、Bスポット療法で症状が改善し、快適な状態になられた方もたくさんおられます。ご自身の不調が上咽頭炎によるものかどうかは耳鼻咽喉科を受診し、電子スコープで上咽頭を確認すれば、ほとんどの場合診断がつきます。

ご自身の不調が上咽頭炎の症状と似ているか、一度ご確認の上検査を受けてみることをお勧めいたします。

上咽頭は子供の頃にアデノイド(咽頭扁桃)という扁桃組織があった場所で、扁桃組織にはたくさんのリンパ組織があり、免疫に関係しているといわれています。 このアデノイドは概ね8歳以降、大人になるにしたがい消退していきますが、大人になっても残骸が残存している方もおられます。 この上咽頭(鼻咽腔)は、呼吸をすると必ず空気がこの部位を通るため、空気中のホコリや細菌、ウイルスの影響を受けやすい場所・溜まり場となりやすいため、炎症を起こしやすい部分の一つです。風邪の初期症状として、「喉が痛い」と感じる際には上咽頭(鼻咽腔)が腫れているということが多々あります。

実は耳鼻咽喉科の中でもこの上咽頭(鼻咽腔)への治療をするドクターは決して多いとは言えませんし、耳鼻科医以外では確認しづらい場所なので、内科や小児科では今までほとんど治療をされてきませんでした。

多くの方が「のどがイガイガする」などの症状を風邪のひき始めで感じていらっしゃるかと思いますが、それはこのBスポットという部位が炎症を起こしている可能性があります。喉に違和感を感じたり、痛みを感じる時、風邪をひいたかもしれないと思った際には上咽頭(鼻咽腔)を治療することで風邪の治りが早くなったり、風邪を悪化させないといった効果が期待できます。

Bスポット療法(EAT)の方法としては、塩化亜鉛もしくはルゴール液を綿棒に染み込ませ、口の中もしくは鼻から上咽頭に十分に塗布します。塗布をするだけになるのでBスポット療法(EAT)の実施時間は短い(約1分程度)ですが、塗布している際は、炎症を起こしている部分にお薬を塗るので正直に申し上げると「痛い」です。

しかし、その痛みこそお薬が炎症を起こしている部位に塗られている証拠になります。

Bスポット療法(EAT)を行った(上咽頭(鼻咽腔)にお薬を塗布した)後はBスポットの部位はヒリヒリとした感じが数時間しますが、徐々にヒリヒリ感も治まり、その後は症状がすっきりと改善します。このヒリヒリとした痛みが強いほど、その後の治りが良かったという患者さんの声が多いです。

Bスポット療法(EAT)は、上咽頭(鼻咽腔)の局部のみの治療ですので、妊娠中の方や授乳中の方にも安心して受けていただける治療法になります。また、安全性の観点から中学生(13歳)以上から実施させていただきます。

Bスポットは、人間の免疫機能のポイントだと言われていて、Bスポット療法(EAT)を実施することで、実は、のど風邪以外の様々な症状、コロナ後遺症、疾患の改善・効果が報告されています。

【Bスポットによる症状改善の経過】

Aさん 初めての治療から20回経過した様子

Bさん 初めての治療から20回経過した様子

上咽頭炎の症状

- 喉の痛みや違和感、喉のイガイガ感、喉の奥の詰まった感じ

- 鼻の奥の痛み、唾を飲むときの違和感

- 鼻が喉に流れる(後鼻漏)、鼻や喉に痰などが貼り付いた感じ

- 痰が切れにくい、咳払いが多い、咳がいつまでも続く

- 鼻は悪くないのに鼻声、鼻詰まりがある

- 頭痛、首肩こり、耳の下から首の横の部分の痛み(胸鎖乳突筋)

慢性上咽頭炎が起こる理由

- 細菌やウイルス、病原体などの付着

- 免疫システムにより生体防御反応で発熱やはれ、痛みなどの炎症を引き起こす

- 免疫反応が過剰になり活性化が持続する

- 上咽頭の自律神経系が炎症により刺激され不調となる

- ストレスや睡眠不足、低気圧や寒冷刺激などが自律神経の乱れを引き起こす

- 自律神経の乱れが加わるとさらに免疫低下を引き起こし慢性化する

- 二次疾患(腎炎や関節炎など)を引き起こすこともある

Bスポット療法(EAT)の効果

A 上咽頭炎そのものからくるもの 頭痛、首肩こり、咳ぜんそく、後鼻漏、喉の違和感、慢性的な痰、など

B 自律神経系などからくるもの めまい、起立性調節障害、自律神経失調症、全身倦怠感(慢性疲労症候群)など C 自己免疫などからくるもの IgA腎症、掌蹠膿疱症、アトピー性皮膚炎、関節リウマチ、胸肋鎖骨関節症、などBスポット療法の実際(当院での方法)

0.お悩みの症状についてお聞きし、上咽頭炎の可能性について検討します。

1.鼻内に薬液(キシロカイン麻酔薬、トラマゾリン血管収縮薬)をスプレーし前処置をします。

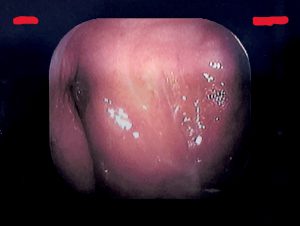

2.上咽頭の状態を確認するため、鼻から細い軟性の電子スコープを入れて粘膜の状態を確認します。

3.上咽頭にどの程度の炎症があるのか、腫瘍や異物、膿栓などはないか、粘膜の腫れ(うっ血や浮腫)、粘膜の血管透過性などで判断します。

撮影した画像を患者様と一緒に確認します。実際に上咽頭炎と診断され、Bスポット療法の適応がある場合は、説明を受け、ご納得いただいた上で治療を希望されれば実際の治療に入ります。

4.塩化亜鉛溶液をしみ込ませた細い綿棒を、両方の鼻の穴から入れ上咽頭を擦ります。鼻から綿棒を抜きます。

5.次に先の曲がった太い綿棒(咽頭捲綿子)を口から入れ、喉ちんこの後ろから上咽頭を擦ります。

6.上記の手技は実際は約1分程度で終了します。

この治療を週に1〜2回、合計で15〜20回程度受けていただくことを推奨しております。

Bスポット療法の終了の判断は、医師が上咽頭粘膜の状態が改善したかを電子スコープで確認し、かつ、ご自身の自覚症状がほぼ改善しているかが目安になります。

いったん自覚症状が改善しても、再度、症状が再発して再開される方もおられます。なかには症状改善した後も、再発防止のため、または良い状態を維持するために、通院頻度を少なくして(数週間に1度程度)治療継続される方もおられます。

当院ではこの手技を行う際に様々な要素を考えながら実施しております。

鼻中隔弯曲症、鼻炎の方、嘔吐反射の強い方、痛みに敏感な方など様々な患者様に行ってきた多くの経験から、常により適切な手技につとめています。

Bスポット療法が効果的であると考えられる理由

- 塩化亜鉛の抗炎症作用(殺菌作用、収れん作用)

- 瀉血作用、静脈うっ血・リンパうっ滞改善作用

- 迷走神経刺激作用

Bスポット療法(EAT)の受けていただく際の注意点

- 治療後の痛みは程度の差はありますが、強い痛みがや出血が多い場合はそれだけ強い炎症があるということですので、治療効果も高いことが期待できると言われています。痛みが強い場合には鎮痛剤の服用をして頂いてもかまいません。 治療をやめずに継続していただくことをお勧めいたします。

- 治療を繰り返していくことで炎症がおさまり、治療直後の痛みや出血も起こりにくくなってきます。改善していっていることの証しと言えます。

- 治療直後は薬液が上咽頭に塗布されていますので、強い痛みがなければ、1時間程度飲食を控えていただけるとより効果的と考えられます。

- 稀に治療後、一時的に反応性で微熱、頭痛、倦怠感、アトピー性皮膚炎の症状悪化などが出る場合がありますが、免疫反応や迷走神経刺激作用によるものと考えられており、一時的な反応であるため心配はいりません。

- Bスポット療法と同時に上咽頭炎を改善する目的で、処置前の鼻洗浄やネブライザー吸入、漢方薬などの服用での治療も併用することをお勧めしております。

- Bスポット療法(EAT)は補助的治療とお考えください。現在治療を受けている対象疾患の治療を継続しながら並行して行い、中断する必要はありません。

- ご自宅での鼻洗浄も効果的ですので当院では鼻洗浄用の処方も行なっております。

- Bスポット療法に関する検査や処置などは保険診療で行なっております。

- 1回の治療で軽い風邪であれば症状が改善することもあります。症状・炎症の度合いにもよりますが、基本的には週1~2回の通院をしていただくことが目安になります。

- ヒリヒリ感が強い場合は、「炎症が強い」ということですし、痛みが持続します。ヒリヒリとした痛みがあるので治療を止めるのではなく、逆に痛みを強く感じる方ほど炎症が強いため、治療(Bスポット療法)を継続していただいたほうが良いです。お薬を塗布してヒリヒリとした痛みが和らいてきたということは炎症が治まってきているということです。

- お薬を塗布した後少しの間(数時間程度)は、血の混じった鼻水や痰が出る、つばがピンク色(つばに血が混じっているため)心配はありません。

参考

-

- 日本病巣疾患研究会(JFIR)https://jfir.jp/ 上咽頭炎 https://jfir.jp/chronic-epipharyngitis/

- 『つらい不調が続いたら慢性上咽頭炎を治しなさい』 著者:堀田修(医師・医学博士) 株式会社あさ出版 http://special.asa21.com/special/eat/

- 慢性上咽頭炎治療医療機関一覧 関西 http://special.asa21.com/special/eat/index2.html#kansai

- 『慢性上咽頭炎を治せば不調が消える』(扶桑社)

- 『しつこい不調の原因は「慢性上咽頭炎」だった!』(学研プラス)